- Published on

Liminal Space and -Core Aesthetics

- Authors

- Name

- RickeeX

閾限空間

「閾限」(liminal)源於拉丁文「limen」(門檻),由人類學家 Arnold van Gennep 於 20 世紀初提出,指儀式過程中參與者既脫離原有身份、又未獲得新身份的過渡狀態。Victor Turner 繼承此概念,強調此階段社會階層與傳統秩序的暫時瓦解,形成可重塑文化結構的流動真空。

該術語後期擴展至政治文化變遷領域,成為描述後工業社會類過渡經驗的隱喻。2019 年「後室」(Backrooms)圖像在 4chan 引發熱議後,「閾限空間」作為美學概念流行,特指那些空曠荒棄、兼具超現實感與詭異氛圍的場所,中文譯名選擇保留人類學術語原義,突顯其介於存在與虛無之間的臨界特質。

空無一人的車站。明亮的色彩讓這裡極具生活氣息,仿佛能夠想象每天來來往往通勤的市民。

空曠的空間產生了一種誘惑:將自身放入畫中來填補空虛。John Register 曾說:

With Hopper you witness someone else’s isolation; in my pictures, I think you, the viewer, become the isolated one.

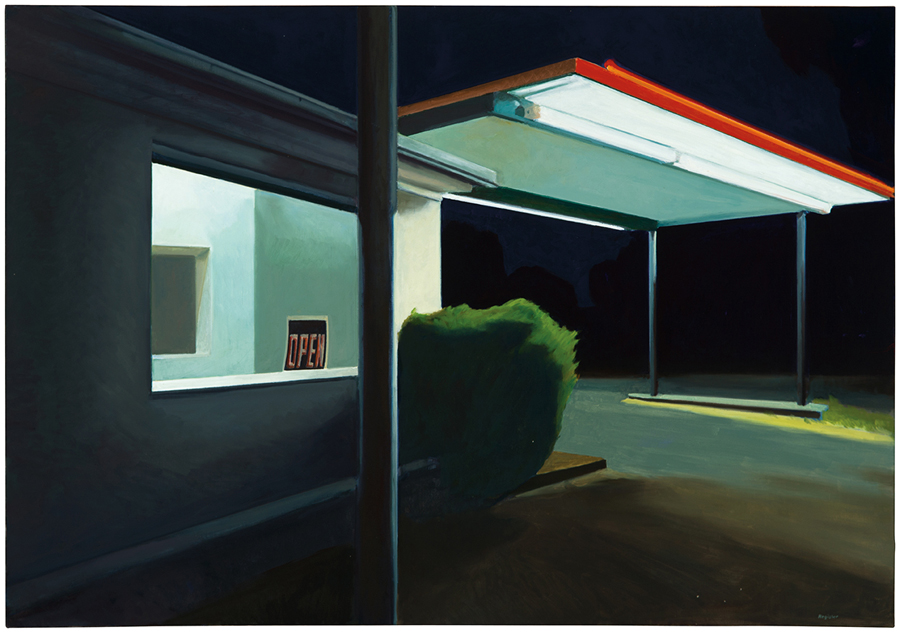

John Register - Waiting Room for the Beyond (1988)

John Register - Motel, Route 66 (1991)

道路是常見的閾限空間。

農場

怪核、夢核以及核係(-core)美學

先澄清一點:本沒有所謂的「核係美學」。所謂「核(-core)」,就是以一個明確的「核心」主題或概念為中心,具有獨特的視覺或感官特徵的一類東西。「核」這個字本身,和「sense of ...」一樣,不具有實際意義。而它成為後綴,起源於上世紀 60-70 年代的 Softcore(含有隱晦性行為描寫)以及對應的 Hardcore(含有赤裸、過激性行為描寫),由此衍生出 Hardcore Punk(硬核搖滾)。大量受硬核搖滾啟發的曲風開始模仿 Harecore 的構詞法,產生了 Metalcore(金屬核)、Post-Hardcore(後硬核)、Deathcore(死核)、Grindcore(碾核)等一眾核係音樂,「核」在流行音樂領域成為專有名詞。近年來怪核、池核、夢核等與閾限空間關係密切的超現實主義藝術風格流行起來,「核」也逐漸成為一類攝影風格的常用後綴。

怪核是一種超現實主義攝影風格,以「怪異」、「詭異」或「令人不安」為核心。它旨在通過視覺和聽覺元素製造一種混亂、迷失、疏離和困惑的感覺,且常利用懷舊感作為情感觸發點。 很多過去的回憶如果不被再次提起,我們常常會徹底忘記它們的存在。而一些懷舊風格的照片,一方面喚醒了「我曾經這樣活過」的迷思,一方面又由於記憶已經久遠,具體細節模糊不清,只剩下一種「感覺」;我們無法判斷具體細節是否契合,但是「感覺」通常是類似的,所以會莫名覺得「似乎在許多年前的某個時候,我也來過這樣的地方」。

低保真畫質是怪核和夢核的一大特徵。它模糊了具體細節,迫使觀者放下實感而注重把握「氛圍」,從而引發聯想。放下實感的另一個重要手段就是:避免人類的出現,而這使得很多夢核裡的場景同時具有了閾限空間的特質。

白天,停業的步行街

類似沃爾瑪、大潤發的佔地面積超大的超市

美國家庭相對常見的旋轉式樓梯,在中國卻不常見。

空無一人的兒童樂園,以及柯達膠捲沖洗出來的質感